インドの社員雇用入門〜日系企業が押さえるべき制度・手続き・採用の実務知識〜

はじめに

経済成長著しいインド。

人口14億人を抱え、消費市場・生産拠点の両面で注目を集めるこの国では、日系企業の進出も活発化しています。

そして、インドビジネスの成否を左右する要素のひとつが「人材確保」。

現地で社員を雇用するとなれば、単なる労務管理にとどまらず、法制度の理解、文化的な差異、人材定着の工夫など、多面的な対応が求められます。

本記事では、インドにおける社員雇用の基礎知識から、採用手段の選択肢、法制度の運用、契約上の注意点、マネジメントの実務まで、日系企業が押さえておくべきポイントをご紹介します。

1. 社員雇用の前提条件──インドの雇用制度の全体像

1.1 新労働法典とその影響

インドでは従来、約30本の労働関連法が乱立していましたが、政府はこれらを整理統合し、2025年を目処に「新労働法典(Labour Codes)」を施行する予定です。主な柱は以下の4つです。

1.1.1 賃金法典(Code on Wages)

賃金法典は、最低賃金、賃金の支払い方法、時間外手当、ボーナス支給などを統一的に規定する法律です。

これまでは産業ごとに複数存在していた賃金関連法を一本化し、従業員の待遇差や地域間格差の是正を目指しています。

すべての業種・雇用形態に共通の「最低賃金」が適用されるため、日系企業にとってもコスト管理と制度整備が重要になります。

未払い・遅延への罰則も強化されており、労使トラブルを避けるためにも適正な運用が求められます。

1.1.2 社会保障法典(Social Security Code)

この法典は、年金(EPF)、医療(ESIC)、傷害保険、出産給付、失業手当などの制度を統合し、労働者に対する包括的な社会保障の提供を目指すものです。

従業員数や給与額に応じて企業側に登録・拠出義務が課され、対象外だったギグワーカーや自営業者への制度拡充も想定されています。

特に中小企業にとっては負担増となる可能性もあるため、制度の理解と早期の対応が重要です。違反時の罰則や監査対応も強化されつつあります。

1.1.3 安全衛生労働条件法典(Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)

この法典では、工場、鉱山、建設現場、物流施設など多様な職場での労働環境に関する規定を一元化しています。

労働時間の上限、休憩時間、夜勤規制、労働災害への対応、衛生設備の設置などが網羅されており、従業員10名以上の事業所に対して適用されます。

日本企業が進出する製造業やインフラ業では、現地下請け企業も含めてコンプライアンスが求められるため、自社・協力会社の安全衛生マネジメント体制の構築が求められます。

1.1.4 労使関係法典(Industrial Relations Code)

この法典は、雇用契約、団体交渉、労働組合の活動、争議の手続き、解雇・退職・レイオフのルールなどを統合するものです。

従業員300人以上の企業では、解雇時に政府許可が必要となる点は維持されていますが、手続きの透明化・迅速化が図られています。

また、労働争議の事前調停制度や、従業員代表委員会の設置義務(一定規模以上)も導入される見込みです。

日系企業としては、法的リスク回避のために契約手続きと従業員対応の正確さが求められます。

これにより、最低賃金、労働時間、福利厚生、社会保険などが州を越えて一元化され、企業側の制度整備がより求められるようになります。

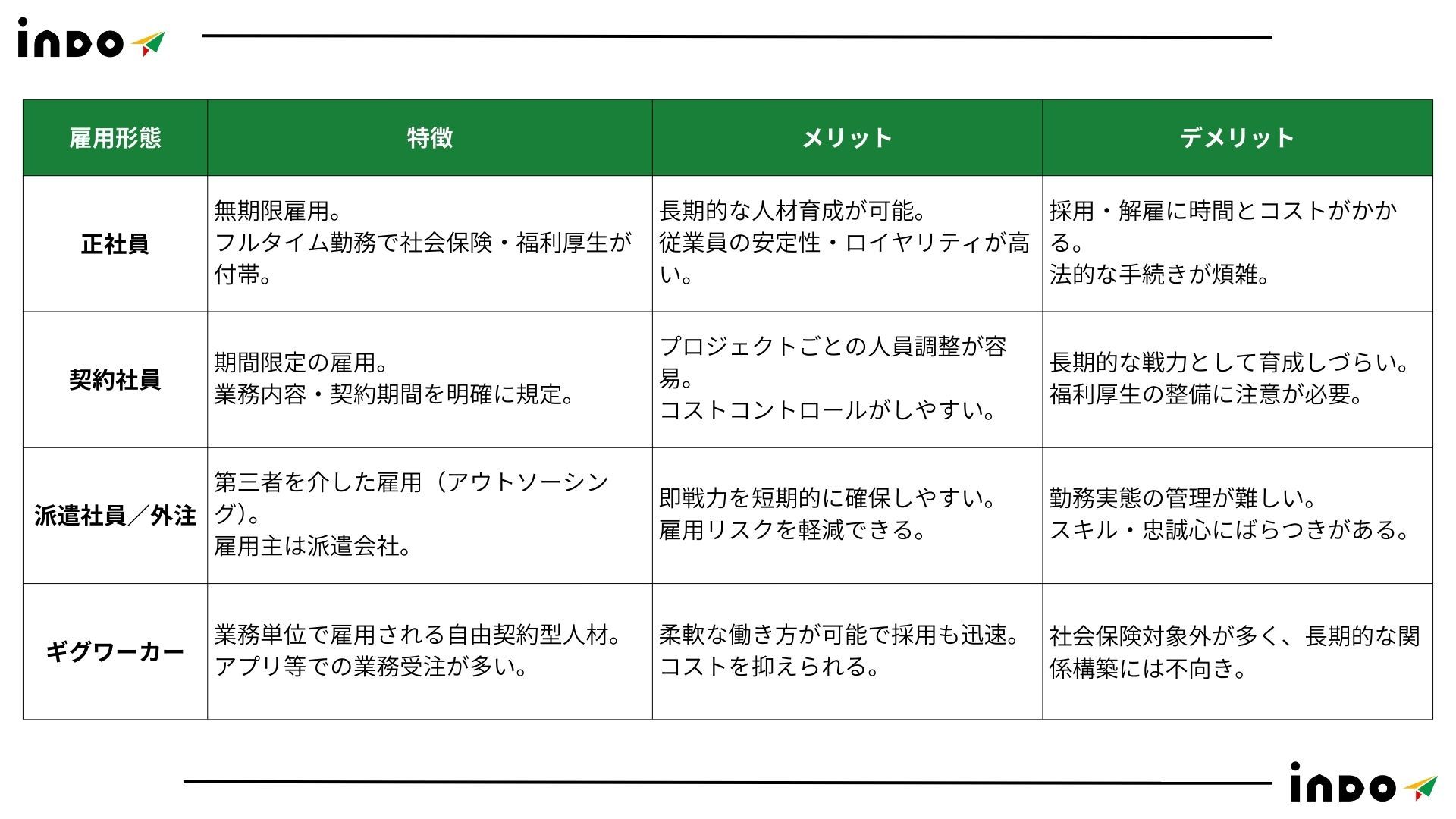

1.2 雇用形態の選択肢とそれぞれの特徴

インドでは、以下のような雇用形態が一般的です。

日系企業としては、現地の労働文化を踏まえ、業務の特性に応じた雇用形態の選定が必要です。

2. 採用手段の選択肢──日系企業が取れる3つの雇用アプローチ

2.1 現地法人を設立して雇用する

これは最も一般的かつ信頼性の高い方法です。

雇用者としての責任を明確にでき、給与・評価制度も自社基準で設計可能。

ただし、法人登記、税務、社会保険制度への登録、労務管理など、多くの法的・実務的対応が求められます。中長期的にインド市場に根を張る企業に向いています。

2.2 EOR(Employer of Record)を活用する

EORとは、現地の人材管理を第三者企業に委託する形態です。

企業側は現地法人を設立せずに人材を雇用できるため、初期投資や法務リスクを抑えられます。

特に、テストマーケティングや少人数チームの立ち上げに適しており、スピード重視の企業に支持されています。

2.3 外注・契約ベースの雇用

プロジェクト単位の業務委託や業務請負契約を通じて人材を確保する方法です。

一時的なリソース確保や特殊スキルの活用に向いていますが、労働時間や労働条件の直接管理が難しく、長期雇用には不向きです。

3. 雇用契約と社会保険──法的リスクを避けるために

3.1 雇用契約の基本項目と注意点

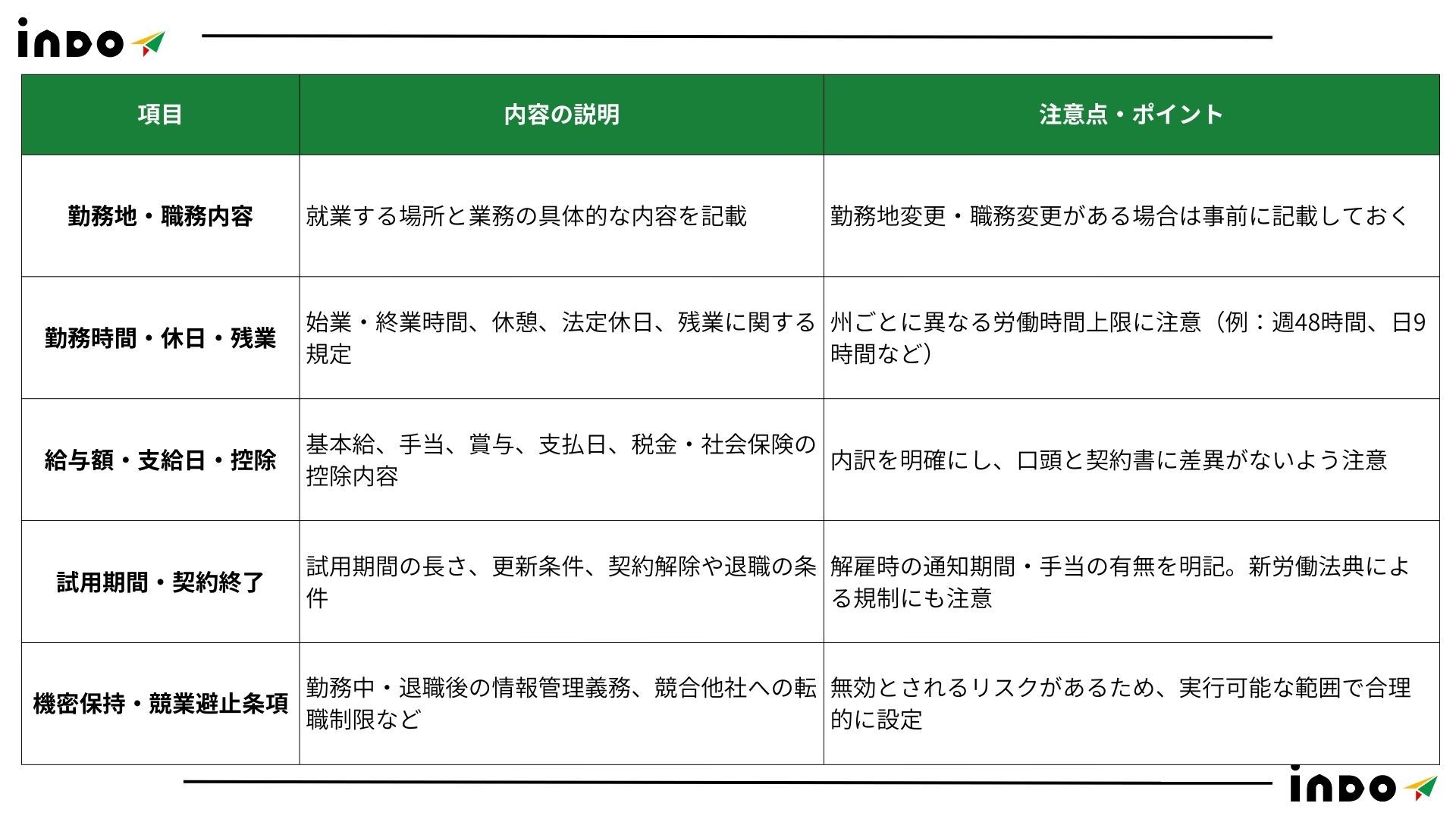

雇用契約書は、英語とヒンディー語(または現地言語)で作成するのが一般的です。明記すべき項目は以下の通りです。

違法解雇や不当な取り扱いと見なされないためにも、就業規則との整合性を保つことが重要です。

3.2 社会保険制度(EPF/ESIC)の理解

3.2.1 EPF(従業員積立基金)とは

EPFは「Employees' Provident Fund」の略で、日本の厚生年金に近い制度です。

雇用主と従業員がそれぞれ給与の12%を拠出し、将来の退職金や年金として積み立てます。

被雇用者20人以上の事業所に適用され、拠出分の一部は「EPS(Employees' Pension Scheme)」として年金原資にも割り当てられます。

インドでは、外国人も対象に含まれており(ただし後述する協定による例外あり)、適用対象となる従業員の登録が義務付けられています。

未加入や拠出漏れには罰則があるため、制度理解と月次運用の仕組みづくりが重要です。

3.2.2 ESIC(従業員国家保険)とは

ESICは「Employees' State Insurance Corporation」の略称で、主に医療・障害・出産・失業などの保障を提供する制度です。

月収がINR 21,000以下の従業員が対象で、企業規模が10名以上(一部業種では20名以上)となると適用義務が生じます。

拠出率は雇用主3.25%、従業員0.75%と比較的低く設定されていますが、給付内容は手厚く、提携医療機関での診察・入院・薬の無償提供などが含まれます。

制度利用にはESIC番号の発行と定期申請が必要です。

福利厚生は離職率にも影響するため、法定以上の制度設計も検討の余地があります。

4. 現地人材マネジメントと採用成功のポイント

4.1 異文化理解と職場環境の設計

インドの人材は能力は高い一方で、離職率の高さや報連相の違いなど、文化的ギャップが障壁になることもあります。

特に評価制度や昇進の仕組みは“見える化”を意識し、モチベーションを可視化する仕掛けが有効です。

4.2 採用チャネルの最適化

4.2.1 就職ポータルサイト(Naukri, Indeed, LinkedInなど)

インド最大級の求人ポータルであるNaukriや、グローバルにも強いLinkedInは、即戦力の中途人材を広く募るのに適しています。

業種・職種・勤務地で検索でき、応募数の確保がしやすいのが特徴です。

特に都市部のIT・営業・管理職などに強く、短期間で複数名を採用したい場合に有効です。

一方で、応募者のスクリーニングや連絡対応に手間がかかるため、社内体制やHR支援ツールとの連携も検討すると効果的です。

4.2.2 人材紹介会社(現地・日系)

信頼性の高い人材を確実に採用したい場合には、専門の人材紹介会社の活用が有効です。

日系企業向けに特化した現地エージェントであれば、日本的な業務文化や企業ニーズを理解してくれるため、ミスマッチを防げます。

管理職クラスや技術職など、採用難易度の高いポジションにも対応可能です。費用は成果報酬型で高めではありますが、長期的な人材定着を重視する場合には費用対効果が見込めます。

4.2.3 大学・専門学校との連携

将来的な幹部候補や技術者を自社で育成したい企業には、大学や工科系専門学校との提携が効果的です。

インターンシップやキャンパスリクルートを通じて、学生段階から企業に接点を持てるため、企業理解と定着率が高まります。

インドの上位工科大学(IIT系)との連携は競争率が高い一方、地方大学や私立校は柔軟な対応が可能で、地方展開やサテライト拠点の採用にも適しています。

求めるスキルレベルに応じてチャネルを使い分け、履歴書だけでなくリファレンスチェックも活用しましょう。

4.3 定着率を上げるための工夫

給与や福利厚生だけでなく、「やりがい」「成長機会」「家族との時間」など、従業員が重視する価値観に対応する仕組みが求められます。

住宅手当、健康保険、社内研修制度などを取り入れる企業も増えています。

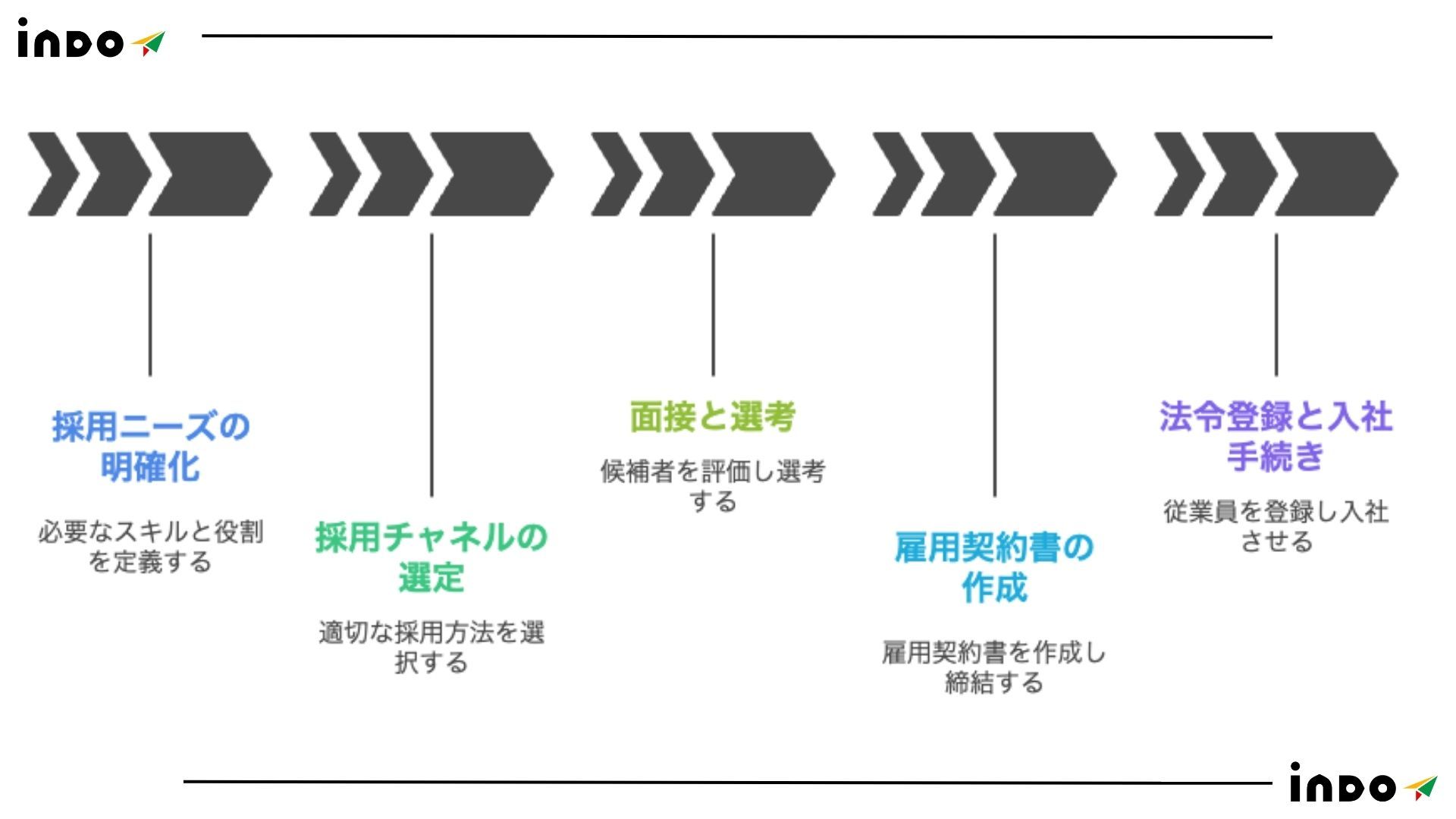

5. インド社員雇用の実務ステップ──初動から安定運用まで

インド社員雇用の実務ステップは以下の5つです。

ステップ1:採用ニーズの明確化と職務設計

まず、どの職種・業務領域に人材が必要かを社内で明確にすることが重要です。

求めるスキル・経験・語学力、給与水準、勤務形態(正社員・契約社員など)を定義することで、採用方針の軸が定まります。

また、職務記述書(JD)を詳細に設計することで、社内関係者や採用エージェントとの認識を一致させ、ミスマッチを未然に防ぐ効果もあります。

ステップ2:最適な採用チャネルの選定

採用対象者の属性や職種によって、最適なチャネルは異なります。

たとえば、中途採用では就職ポータルサイトや人材紹介会社、新卒では大学との提携やインターン制度などが有効です。

コスト、スピード、人材の質のバランスを見ながら、複数チャネルを併用するのがインド採用の実情です。

現地の人事パートナーと連携できる体制も構築しておくとスムーズです。

ステップ3:面接と選考プロセスの実施

履歴書スクリーニング後、一次面接(オンライン可)、実技試験や適性検査、最終面接といった段階を設定します。

日本とは異なり、インドではオファー後の辞退や内定受諾後のキャンセルも多いため、選考中から候補者との接点を密にし、コミュニケーションを重ねることが重要です。

また、現地人材にとって魅力的なキャリアパスや待遇提示が、採用成功の鍵となります。

ステップ4:雇用契約書の作成と締結

選考を通過した人材には、労働法に準拠した雇用契約書を提示します。契約書には、職務内容、勤務地、給与体系、社会保障、解雇・退職条項などを明確に記載し、トラブル防止につなげます。

加えて、機密保持や競業避止義務の条項も合理的な範囲で盛り込むことが推奨されます。

日本語・英語・ヒンディー語など多言語版を用意する企業も増えています。

ステップ5:法令登録・入社手続き

契約締結後、労働局への登録(Shops & Establishment Act)、社会保障制度(EPF・ESIC)への加入、税務登録(PAN/TAN)など、各種行政手続きを進めます。

従業員への就業規則説明やオリエンテーションも重要な初期対応です。

法令遵守を確実に行うことで、企業の信頼性向上と従業員の早期定着につながります。

まとめ──現地雇用は“成長の起点”になる

インドでの社員雇用は、決して簡単ではありません。

法制度の複雑さ、文化的な違い、実務上の負荷など、課題は多岐にわたります。

しかし一方で、インド人材は成長意欲が高く、優秀な若手層も豊富です。採用・制度・マネジメントの土台を整えれば、インドは企業にとって【人材の宝庫】となるでしょう。

まずは小さく始めて、制度と文化を理解し、丁寧な関係構築を図ること。その積み重ねが、インドでの長期的なビジネス成功につながります。

私たちの現地法人設立サービスは、お客様一人ひとりの個別のニーズに合わせて、まるでオーダーメイドの冒険プランのようにカスタマイズされます。市場調査、競合分析、参入戦略立案、ビジネスパートナー探し、法務・労務に関するアドバイスなど、インドビジネスに関するあらゆるご要望にお応えします。

「まず何から始めればいいのか知りたい」

そんな疑問をお持ちなら、ぜひ「初回無料60分コンサルテーション」

をご活用ください。

参考URL:

市場調査サービス https://indo1985.com/service-service-detail-02

現地法人設立サービス https://indo1985.com/incorporation

営業代行サービス https://indo1985.com/sales-outsourcing

📣その他関連記事もあわせてご覧ください📣

インド進出の手順について知りたい場合

➡️インド進出を成功させるためのプロセス徹底解説

他社事例が知りたい場合

➡️インド進出で成功した日本企業10選!その戦略と秘訣を徹底分析

インド人と一緒に働くコツはこちら

➡️仕事の金言