インドの社会保険制度ガイド〜EPF・ESICの基本と企業の実務対応〜

はじめに

近年、インドに進出する日系企業は年々増加しており、採用・人事管理の現地化が求められています。

そのなかで軽視できないのが、インドにおける「社会保障制度」への対応です。

従業員の安心・定着・モチベーション維持には、制度理解と適切な運用が欠かせません。

本記事では、代表的なEPF(従業員積立基金)・ESIC(国家医療保険)を中心に、駐在員・現地採用日本人・インド人従業員それぞれの立場から、制度の仕組みと実務の要点をわかりやすく整理します。

1. インドの代表的な社会保障制度とは?──EPF・ESICの基本構造

1.1 EPF(従業員積立基金)とは

EPFは「Employees' Provident Fund」の略で、日本の厚生年金に近い制度です。

雇用主と従業員がそれぞれ給与の12%を拠出し、将来の退職金や年金として積み立てます。

被雇用者20人以上の事業所に適用され、拠出分の一部は「EPS(Employees' Pension Scheme)」として年金原資にも割り当てられます。

インドでは、外国人も対象に含まれており(ただし後述する協定による例外あり)、適用対象となる従業員の登録が義務付けられています。

未加入や拠出漏れには罰則があるため、制度理解と月次運用の仕組みづくりが重要です。

1.2 ESIC(従業員国家保険)とは

ESICは「Employees' State Insurance Corporation」の略称で、主に医療・障害・出産・失業などの保障を提供する制度です。

月収がINR 21,000以下の従業員が対象で、企業規模が10名以上(一部業種では20名以上)となると適用義務が生じます。

拠出率は雇用主3.25%、従業員0.75%と比較的低く設定されていますが、給付内容は手厚く、提携医療機関での診察・入院・薬の無償提供などが含まれます。

制度利用にはESIC番号の発行と定期申請が必要です。

2. 日系企業が対応すべき社会保険実務

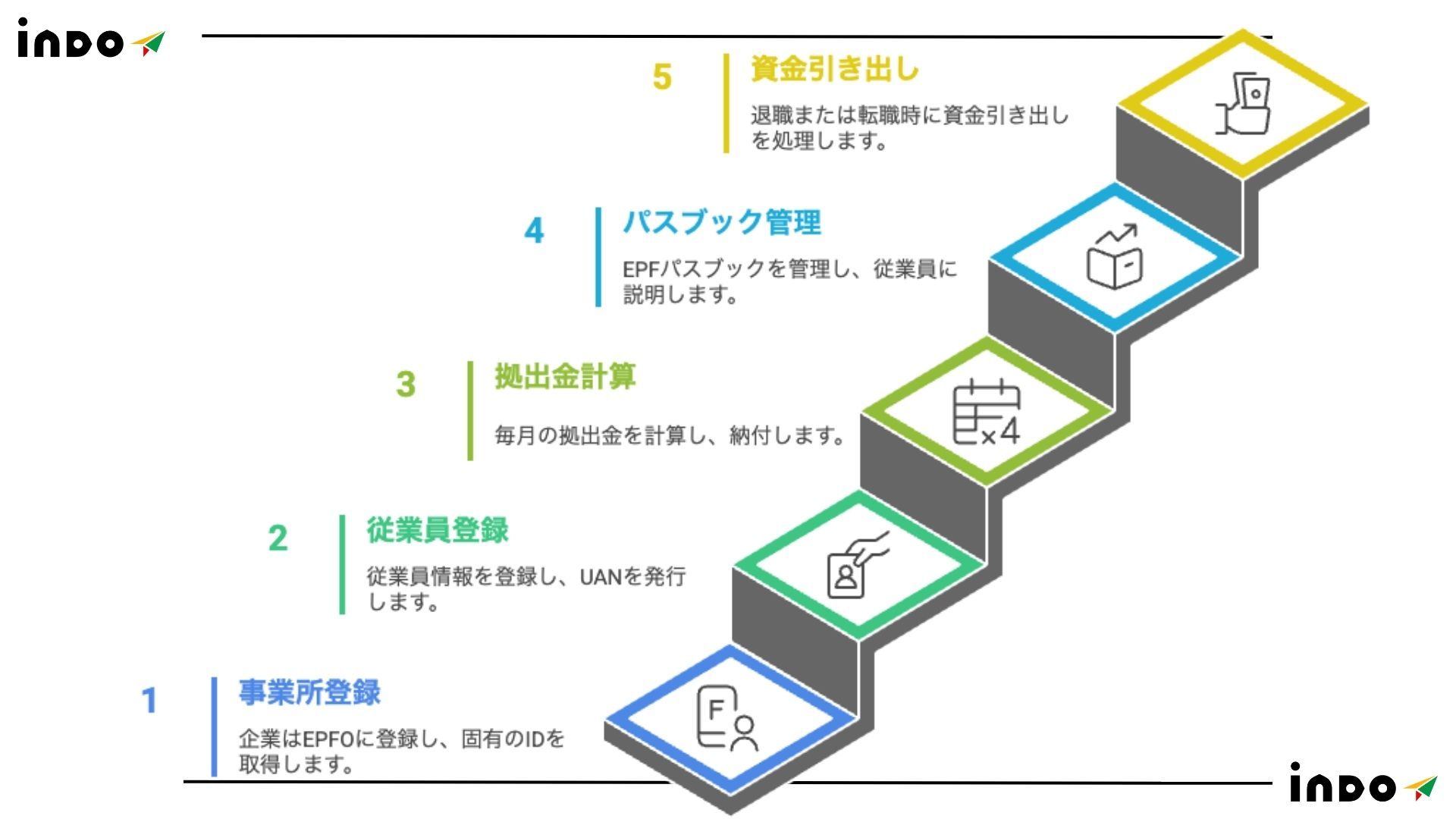

2.1 EPF・EPS 登録と運用のステップガイド

ステップ1:EPFOへの事業所登録

インドで20人以上の従業員を雇用する企業は、EPFO(従業員積立基金機構)への登録が義務付けられています。

登録はEPFOの公式サイトからオンラインで行い、会社のPAN(納税者番号)や設立証明書、銀行口座情報などを提出する必要があります。

登録完了後、事業所には固有の「Establishment ID」が付与され、これが今後の社会保険関連の全手続きに用いられます。

任意での登録も可能なため、早期対応が推奨されます。

ステップ2:従業員情報の登録とUAN発行

EPFOに登録された後、企業は従業員ごとに「UAN(Universal Account Number)」を発行・管理する必要があります。

UANは社会保障番号のような役割を果たし、1人に1つだけ付与されます。新規採用時に、氏名・性別・生年月日・Aadhaar番号・銀行情報などの登録が求められます。

中途採用者が既にUANを保有している場合は、既存UANとの統合が必要です。UANは従業員がEPF残高を確認する際にも使用されます。

ステップ3:毎月の拠出金計算と納付

EPFへの拠出は、企業と従業員がそれぞれ給与の12%を支払う義務があります。

うち、企業分の8.33%はEPS(年金制度)へ自動的に振り分けられます。給与は通常、基本給と一部手当が対象で、上限額(INR 15,000)を設けるケースも一般的です。

毎月の拠出金は、専用のECRフォーマットで計算し、15日までにEPFOのオンラインポータルを通じて納付します。

納付漏れは罰則対象となるため、厳格な運用管理が求められます。

ステップ4:EPFパスブック管理と従業員への説明

従業員は自身のEPFの積立状況や利息、過去の拠出履歴を「EPFパスブック」で確認できます。

企業側はUANの管理とともに、年1回の説明会や定期的な通知によって制度への理解を深める取り組みが求められます。

EPF制度は従業員の将来の生活基盤として重要な役割を果たすため、単なる法定手続きにとどまらず、福利厚生の一環として積極的に情報共有を行うことが、信頼構築に直結します。

ステップ5:退職・転職・帰国時の取り扱い

従業員が退職、転職、あるいは外国人が帰国する際には、EPF資金の引き出しや引き継ぎの手続きが発生します。

UANを持っていれば、転職時も番号は継続利用され、拠出資金の引き継ぎも可能です。

外国人の場合、特定の条件下で一括還付申請ができる制度も存在します。

EPFの資金引き出しには、就業期間・残高・UANと銀行口座のリンクなどいくつかの条件があるため、退職時に備えた手続きの整備が不可欠です。

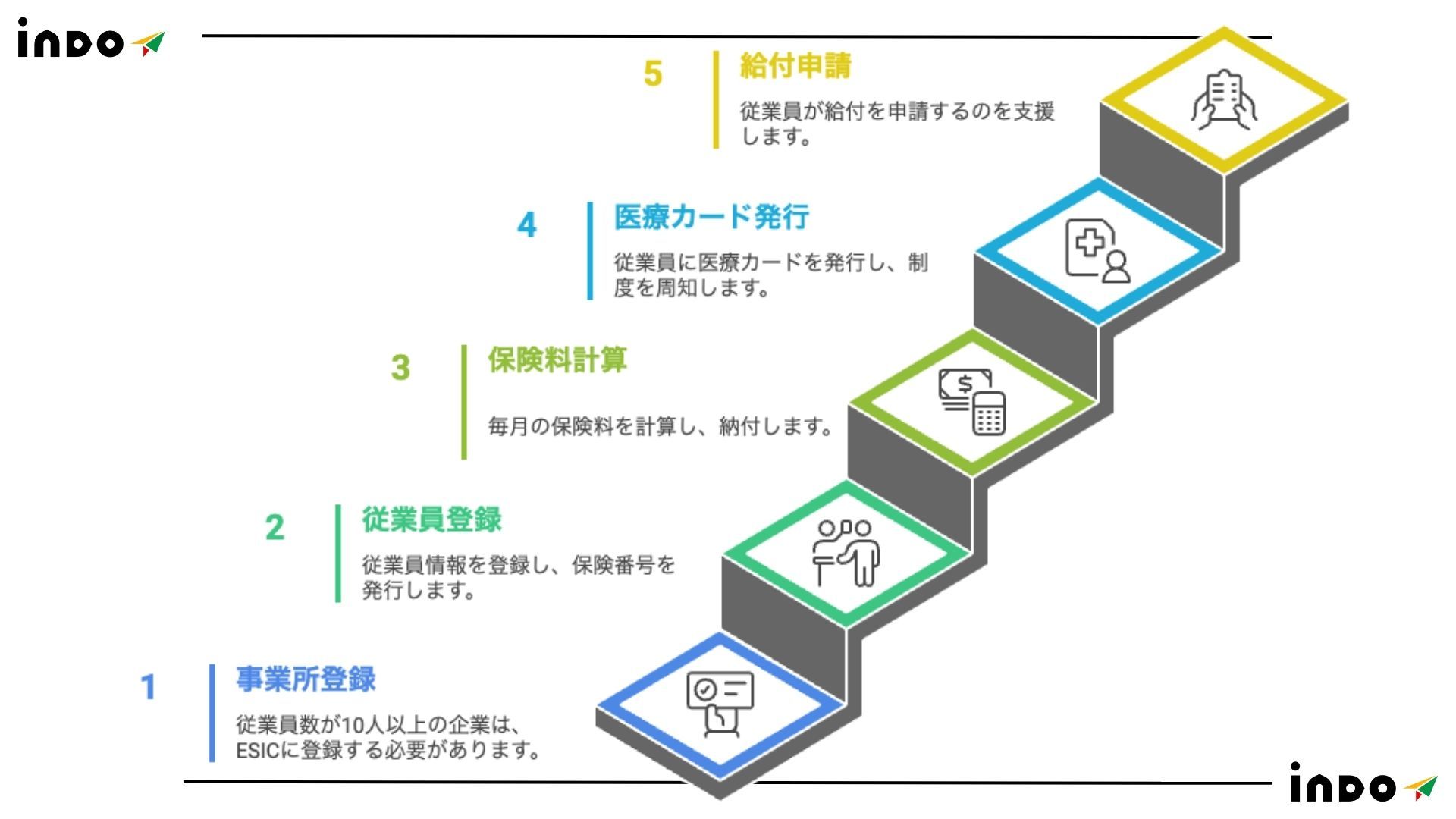

2.2 ESICの加入・給付運用のポイント

ステップ1:ESIC事業所登録の手続き

まず、従業員数が10人以上(製造業など一部は20人以上)の企業は、ESICへの登録義務が生じます。

登録はESICのポータルサイトを通じてオンラインで行い、会社のPAN、銀行口座、登記書類、雇用状況などを入力・提出します。

承認が下りると、「Employer Code Number(事業所コード)」が発行され、以降の納付・報告に使用されます。

ステップ2:従業員情報の登録と保険番号の発行

登録後、対象となる月収INR 21,000以下の従業員について、ESIC番号の取得と保険証(e-Pehchan Card)発行が必要です。

従業員1人ひとりに固有の保険番号が割り当てられ、これをもとに医療給付などが受けられます。

従業員の氏名、生年月日、家族情報、銀行口座などの登録が必要で、登録後は番号の永久使用が可能です。中途採用時も番号の再発行ではなく、既存番号の移行処理を行います。

ステップ3:毎月の保険料計算と納付処理

保険料の拠出率は、企業側が3.25%、従業員側が0.75%で、合計4%を毎月給与支払い時に控除・積算します。

納付は翌月15日までにESICポータル経由でオンライン決済を行い、同時に雇用状況報告書も提出します。

未納・滞納には利息や罰金が課されるため、給与計算との連動やシステムによる自動化が重要です。

正確な納付とタイムリーな処理が、従業員のスムーズな給付受給につながります。

ステップ4:医療カードの発行と従業員への制度周知

従業員には、ESICのe-Pehchan Card(医療IDカード)が発行され、提携医療機関や薬局での診療・処方に使用されます。

企業側は、制度の概要や給付内容(医療・出産・傷病手当など)について、従業員へのオリエンテーションや説明資料を通じて周知する必要があります。

言語の壁や理解不足がトラブルの元になることもあるため、社内研修やFAQを整備しておくと効果的です。

ステップ5:給付申請とアフターケアの実務対応

ESICでは、医療費の無償提供をはじめ、出産給付金、障害手当、傷病給付金などの支給があります。

従業員が給付を申請する際には、企業がフォーム記入やオンライン申請をサポートする必要があります。

特に事故や長期欠勤に伴う補償手続きは複雑になりがちなので、HR担当者が基礎的な制度理解を持つことが重要です。

定期的な制度変更にも注意し、最新情報を随時キャッチアップする体制を整えましょう。

また、2025年には「SPREE 2025」という登録猶予制度が施行され、未登録企業が罰則なしで加入できる特例も設けられました。

これは新規進出企業にとっても好機であり、早期登録が推奨されます。

3. 日本人駐在員・現地採用者の社会保険はどうなる?

3.1 駐在員のEPF除外措置と日印社会保障協定

日本からインドへ派遣される駐在員は、日印間の社会保障協定(2016年発効)により、原則としてEPF加入を免除されます。

この場合、日本の厚生年金を継続しつつ、インドでの二重加入を防ぐことが可能です。

適用には「適用証明書(COC)」の取得が必要で、日本の年金事務所を通じて発行します。証明書がない場合、自動的にEPF加入義務が発生するため注意が必要です。

3.2 現地採用の日本人はEPF・ESICに加入

日本人であっても、現地採用でインド法人に直接雇用される場合、現地従業員と同様にEPF・ESICの加入対象となります。

特にEPFは強制加入で、インド通貨での給与支払いであれば避けられません。

ESICは給与水準により対象外になる場合もありますが、現地での医療保障や失業補償がない場合は、民間保険との併用を検討するケースも見られます。

4. インド人従業員への制度説明と社内整備

4.1 社会保険制度の“見える化”が信頼を生む

インド人スタッフの中には、社会保障制度に対する理解が十分でない場合もあります。

そのため、採用時や給与改定時にEPFやESICの仕組み、企業・従業員負担額、受け取れる給付などを分かりやすく説明することが重要です。

特にEPFは退職後の生活資金として大きな意味を持つため、企業としても丁寧なガイダンスを行うことが信頼構築に直結します。

4.2 福利厚生設計との一体化

EPF・ESICをベースに、交通費補助、医療補助、業績インセンティブなどを組み合わせることで、トータルで魅力ある処遇制度を設計できます。

優秀な人材の定着やモチベーション向上にもつながるため、制度設計は単なる法令順守ではなく「戦略的人事」として位置付けるべきです。

5. 法改正・制度変更への備え

近年、EPFやESICのオンライン申請化・番号統一(UAN制度)など、制度運用はデジタル化が進んでいます。

特にSPREE 2025のような登録猶予措置や中小企業支援策は、日系企業にとってチャンスともいえます。

一方で、保険料率や適用範囲の見直し、適用対象の拡大といった制度改正も随時発生しており、常に最新情報のキャッチアップが求められます。

JETRO、現地コンサルタント、業界団体などとの連携が、リスク回避と制度活用のカギを握ります。

おわりに:社会保障対応が「企業の信頼」をつくる

インドの社会保障制度は、日本と比べて複雑かつ変化が速い面もありますが、適切に対応することで従業員との信頼関係を築き、長期的な雇用の安定と企業ブランドの向上につながります。

コスト削減だけでなく、「安心して働ける職場」を実現する手段として、社会保険制度を【戦略的に活用】する発想が、これからのインド展開に求められる視点といえるでしょう。

株式会社インドは、あなたのインド進出を成功に導くための強力なパートナーです。

市場調査から戦略立案、現地法人の設立、マーケティング、法務・労務、会計・税務まで、幅広い分野で専門的なサポートを提供します。インド市場に精通したコンサルタントが、あなたのビジネスの成長を全力で支援します。

「まず何から始めればいいのか知りたい」

そんな疑問をお持ちなら、ぜひ「初回無料60分コンサルテーション」

をご活用ください。

参考URL:

市場調査サービス https://indo1985.com/service-service-detail-02

現地法人設立サービス https://indo1985.com/incorporation

営業代行サービス https://indo1985.com/sales-outsourcing

📣その他関連記事もあわせてご覧ください📣

インド進出の手順について知りたい場合

➡️インド進出を成功させるためのプロセス徹底解説

他社事例が知りたい場合

➡️インド進出で成功した日本企業10選!その戦略と秘訣を徹底分析

インド人と一緒に働くコツはこちら

➡️仕事の金言