新潟県の建設資材・インフラ機器企業が挑むインド市場──建設資材・インフラ機器の可能性とは

はじめに:新潟県の技術が、インドの未来を築く

日本海に面し、肥沃な平野と豊かな水資源に恵まれた新潟県。

豪雪地帯として知られるこの地域は、厳しい自然環境に適応しながら、多種多様な建設資材・インフラ機器を生み出してきた“現場力”にあふれるものづくりの地でもあります。

雪国で培われた耐久性、安全性、効率性を兼ね備えた技術力は、住宅・道路・上下水道・仮設構造物など、多岐にわたる現場で重宝されてきました。

そして今、その技術は海外でも注目されつつあります。

特に注目を集めるのは、14億人を超える人口を抱え、国家規模の都市開発を推進する巨大市場──インドです。

本記事では、インドで拡大する建設・インフラ市場に対し、新潟県の建設資材・インフラ機器企業がなぜチャンスを見出せるのか。その背景にある産業ニーズ、成功の可能性、そして進出に向けた現実的な戦略と対応策を、分かりやすく整理してお届けします。

1. 急成長するインド建設市場のリアル

1.1 都市化・インフラ整備が国家戦略に

14億人の人口を抱えるインドでは、経済成長とともに都市化が加速しています。

2023年時点でインドの都市人口は全体の約35%にとどまっていますが、2050年までに50%を超えると見込まれており、今後も大規模なインフラ整備と都市再開発が不可避とされています。

政府は「スマートシティ・ミッション(Smart Cities Mission)」や「バーラトマラ計画(Bharatmala Project)」といった国家プロジェクトを通じて、住宅、道路、地下鉄、空港、水道、電力といった基幹インフラの整備を推進しています。

たとえば、スマートシティ構想では全国100都市以上での都市インフラの高度化が進行しており、地場建設会社と連携する外資系企業の参入も活発化しています。

また、道路インフラの面では、インド全土に広がる物流ネットワークの近代化が課題となっており、「バーラトマラ計画」によって35,000km以上の道路建設・拡張が計画・実施中です。

これにより、都市間輸送・地域経済の活性化を促すだけでなく、建設資材や施工技術への新たな需要が生まれています。

鉄道・都市交通インフラに目を向けると、特にデリー、ムンバイ、ベンガルール、アーメダバードといった大都市圏では、地下鉄やBRT(バス高速輸送)の整備が急ピッチで進められています。

これらのプロジェクトでは、品質の高い建設資材や機器、安全性の高い仮設材や排水資材の調達が求められており、性能や信頼性が重視される傾向があります。

1.2 インドのインフラ国家計画(代表例)

このように、インドの建設・インフラ市場は単なる一過性の成長ではなく、国家の将来を支える「持続的かつ構造的な市場拡大」であることが分かります。

ここに、日本の建設資材・機械メーカーが入り込む余地は大きく、特に品質や安全性、信頼性といった要素が重視される分野において、他国製品との差別化が可能です。

新潟県のような技術蓄積のある地域からも、十分にチャンスを見出せるタイミングと言えるでしょう。

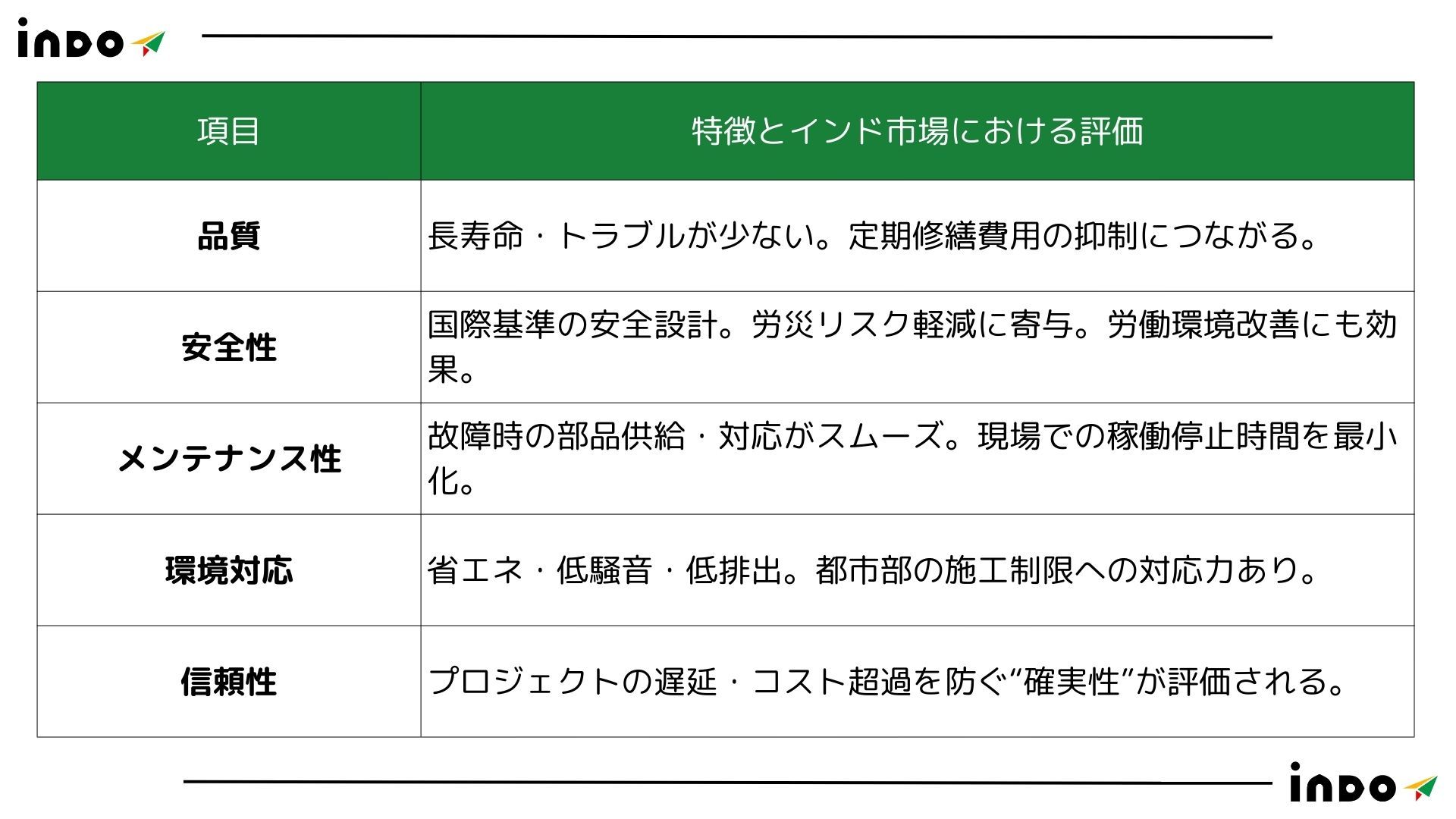

2. なぜ日本製建設資材・インフラ機器がインド市場で注目されるのか?

急成長を遂げるインドの建設・インフラ市場において、今、日本製の建設資材やインフラ機器への関心が着実に高まっています。

その背景には、インド国内で顕在化している複数の課題と、日本製品が提供できる“解決力”との相性の良さがあります。

インドでは建設現場における安全性や品質への意識が徐々に高まりつつありますが、依然として以下のような課題が根強く残っています。

- 高温・多湿・粉塵といった厳しい自然環境

- 建設現場の労働力不足・技術力のばらつき

- 安価だが耐久性に乏しい製品の流通

- プロジェクト遅延を招く施工トラブルや資材劣化

こうした現場課題に対して、日本の建設資材・機械は「壊れにくい」「安全性が高い」「正確な施工ができる」といった性能面の信頼に加え、長期的なライフサイクルコストの低減にも寄与できる点が強みです。

実際、公共インフラや大規模開発を担う官民プロジェクトでは、「初期コストよりも信頼性・耐久性を重視する」傾向が明確になっており、日本製品への再評価が進んでいます。

また、近年のインドではサステナビリティや環境配慮型建材へのニーズも高まっており、省エネルギー設計・リサイクル対応資材・低騒音型建機など、日本の中小企業が培ってきた高機能技術がマッチするケースも増加しています。

品質・耐久性・安全性・環境性能。こうした複数の要素を【当たり前に】クリアできる日本製品は、今後のインド建設市場において「信頼される選択肢」として、さらに評価される存在になっていくでしょう。

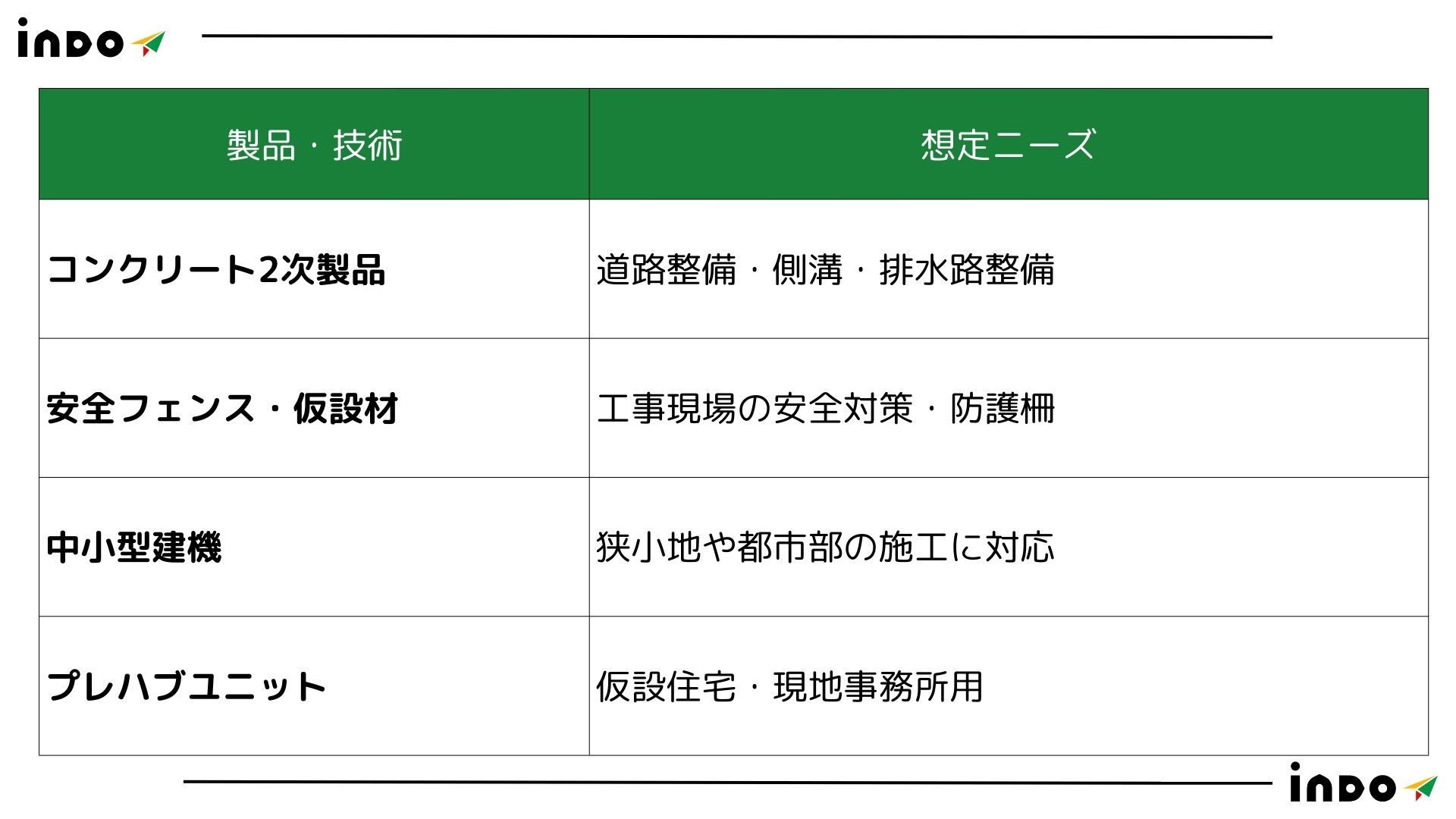

3. 新潟の建設資材・インフラ機器企業にこそチャンスがある分野とは?

新潟県の建設資材・インフラ機器企業は、積雪・寒冷地向けに鍛えられた技術を有しており、それが以下のような領域で優位性を発揮できます。

高温多湿・粉塵・交通量過多といったインド特有の環境において、堅牢・コンパクト・メンテ性に優れた日本製=新潟ブランドは“選ばれる武器となります。

4. 新潟の建設資材・インフラ機器がインド進出で押さえる制度

4.1 制度対応の基本──輸出に必要な主要認証とは?

インド市場で建設資材・機器を展開するには、まず現地制度を正しく理解することが不可欠です。

代表的なものとして、製品の品質や安全性を証明する「BIS認証(インド標準局認証)」、取引に必要な「GST登録(物品サービス税)」、そして各種「現地規格」への準拠があります。

これらは製品の信頼性を担保すると同時に、現地流通をスムーズにする重要な条件です。

4.1.1 BIS認証──インドで販売するための品質・安全基準

BIS(Bureau of Indian Standards)認証は、インド政府が定める製品の品質・安全性に関する認証制度です。

特に建設資材や電気機器、配管・金属部品などにおいては取得が義務づけられている製品も多く、輸出時にはこの認証の有無が通関の可否を左右します。

日本のJISとは異なる規格が適用されるため、仕様や素材が現地基準に適合しているかを事前に確認する必要があります。

BIS認証は煩雑な手続きがあるため、現地パートナーやJETROなどの支援を活用することでスムーズな取得が可能です。

4.1.2 GST登録──現地取引に欠かせない「インド版・法人番号」

GST(Goods and Services Tax)登録は、インド国内で商品やサービスを販売する企業に義務付けられている税務登録制度です。

日本でいうところの法人番号に近く、現地の取引先と請求書を発行・受領したり、輸送中の検査に対応するために必要不可欠な要素です。

GST未登録のまま輸出した場合、関税処理や税務トラブルに発展するケースもあるため、進出前からの取得・登録準備が肝要です。

代理人を立てて申請することも可能で、ディストリビューターと連携して進めるのが一般的です。

4.1.3 現地規格──素材・サイズ・性能が“インド仕様”で求められる

インドでは建設資材やインフラ機器に関して、独自の現地規格(IS規格など)が存在します。

たとえば鋼材の厚み、ボルトのネジ山、電圧対応、接続部の形状など、細かい仕様で日本製品と齟齬が出ることがあります。

事前に現地の設計基準や調達仕様書を入手し、必要に応じて製品設計を微調整することが求められます。

こうした【現地適応力】こそが、日本企業の信頼獲得の第一歩となり、現場で「使える製品」として認められる要素になります。

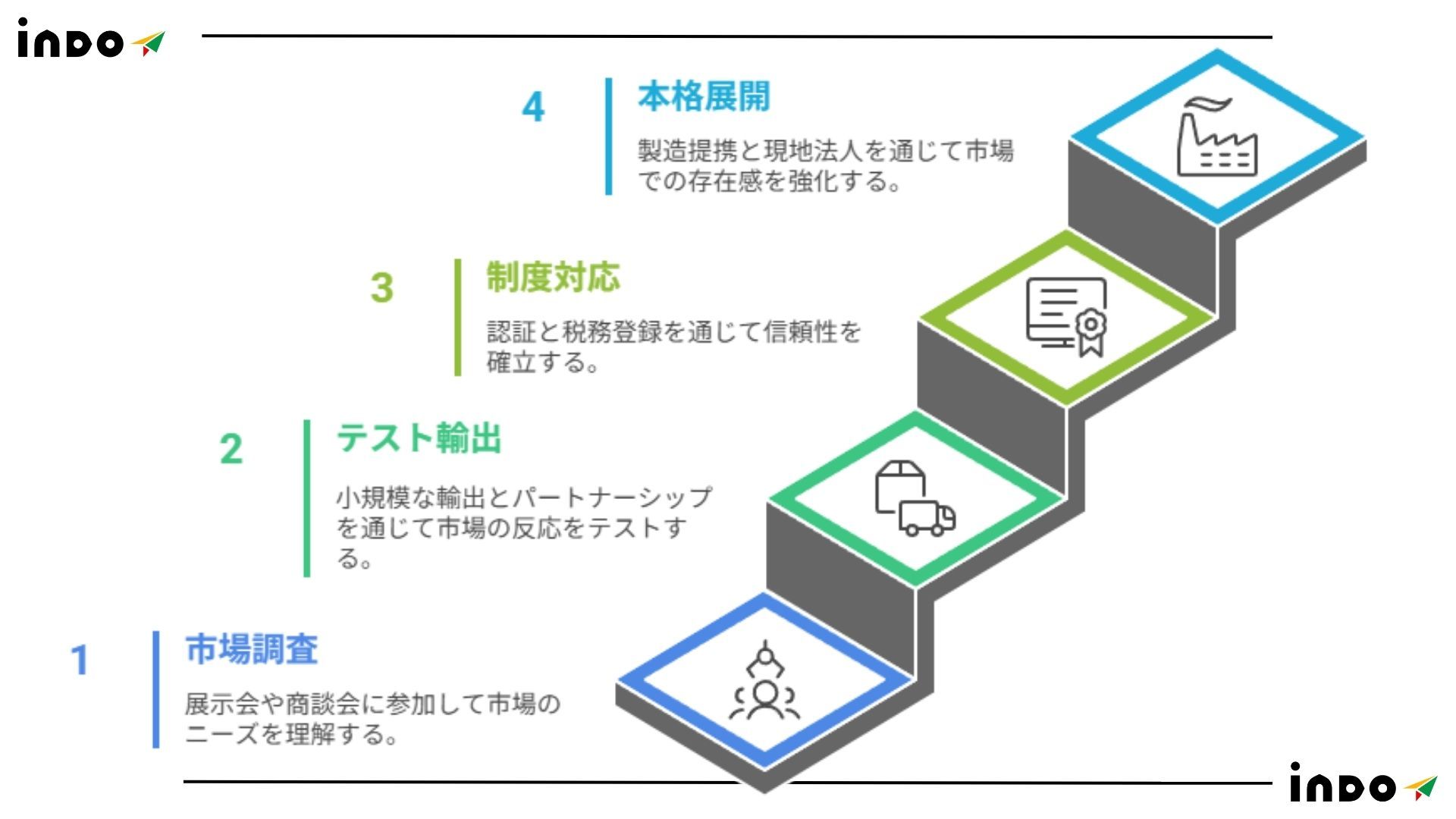

5. インド輸出に向けた新潟県建設資材・インフラ機器企業のアクションプランとは?

インド進出というと、どうしても「大企業の話」「体力が必要」といった先入観を抱かれがちです。

たしかに人口14億人を超える巨大市場に挑むには、入念な準備とリスク管理が求められます。

しかし、今のインド市場は以前とは違います。BtoBビジネスにおける品質重視の風潮や、現場レベルでの“使いやすさ”への関心が高まっている今こそ、日本の中小建設資材メーカーにとってのチャンスが広がっています。

特に、新潟のように厳しい自然条件の中で培われてきた“現場対応力”や“耐久性重視”の製品は、インドの課題にフィットする可能性が高く、大手にはない柔軟性と技術力が強みとなります。

ここでは、「展示会から始める市場感覚の習得」から「テスト輸出」「制度対応」「現地拠点の検討」まで、4ステップで無理なく進められるインド進出モデルをご紹介します。

ステップ1:まずは市場を知る──展示会・商談会で“肌感覚”を得る

海外進出の第一歩は、現地の市場環境・ニーズを「実際に見ること」です。

インドではEXCONやACETECHなどの大規模展示会が定期的に開催されており、最新の建設トレンドや競合他社の動向を直接確認する絶好の機会となります。

また、JETROや商工会議所が主催する商談会に参加することで、現地バイヤーや建設企業との接点を作ることも可能です。

まずは情報収集を兼ねて視察・参加し、自社の技術や製品がどの分野で受け入れられそうか、肌感覚でつかむことが成功の入口です。

*以下の記事も参考にしてください

インド市場調査完全ガイド:成功への扉を開く戦略と実践

ステップ2:小さく始める──テスト輸出+現地パートナーの確保

市場の手応えを感じたら、まずは小ロットからのテスト輸出を検討しましょう。

いきなり大規模な進出を目指すのではなく、現地ディーラーや施工会社と連携して、限定エリア・限定案件での導入実績を積むことが重要です。

この段階では、輸送手配や関税処理、通関の対応などで課題が浮かびやすいため、信頼できるローカルパートナーを見つけておくことが成功の鍵となります。

また、初期対応の品質や納期が評価されれば、継続発注や口伝えでの販路拡大にもつながっていきます。

ステップ3:制度対応を整える──認証・税務登録で継続供給の体制へ

継続的な取引に向けては、現地での信頼性を高めるための制度対応が必須となります。

具体的には、BIS認証(品質・安全基準)やGST登録(税務処理)、現地規格への適合などを段階的にクリアしていきます。

特にBIS認証は建材・機械分野での調達条件となっていることも多いため、早めの取得を視野に入れることが重要です。

このステップで制度対応が整っていれば、顧客側も安心して大型案件への採用を検討できるようになり、“継続供給体制”としての信頼が生まれます。

ステップ4:本格展開へ──製造提携・現地法人設立で拠点強化を狙う

複数の案件やパートナーとの取引が安定してきたら、本格展開を視野に入れるフェーズです。

物流コストの削減や納期短縮を実現するには、現地でのアセンブリ提携や簡易的な製造委託も検討の価値があります。

また、現地法人や駐在員事務所を設置することで、営業活動やアフター対応の即応性が格段に向上し、大手ゼネコンや公共プロジェクトとの直接取引も視野に入ってきます。

段階を踏んで足場を築いた企業こそが、安定的な成長と市場ポジションを確立できるのです。

現地法人設立については以下の記事も参考にしてください

*インド現地法人の設立にかかる期間は?ステップ別の目安とスムーズに進めるコツ

まとめ:新潟の技術がインドのインフラを変えるとき

新潟県の建設資材・インフラ機器企業が持つ「現場起点のものづくり力」は、いまインドの発展に貢献できる時代を迎えています。

巨大かつ未成熟な市場では、大手にはない柔軟性と専門性こそが信頼の起点になります。

【輸出=特別なこと】ではなく、インドで当たり前に使われる存在を目指して、今こそ新潟の技術と現場力をグローバルの最前線へ届けていくときです。

株式会社インドは、あなたのインド進出を成功に導くための強力なパートナーです。

市場調査から戦略立案、現地法人の設立、マーケティング、法務・労務、会計・税務まで、幅広い分野で専門的なサポートを提供します。インド市場に精通したコンサルタントが、あなたのビジネスの成長を全力で支援します。

「まず何から始めればいいのか知りたい」

そんな疑問をお持ちなら、ぜひ「初回無料60分コンサルテーション」

をご活用ください。

参考URL:

市場調査サービス https://indo1985.com/service-service-detail-02

現地法人設立サービス https://indo1985.com/incorporation

営業代行サービス https://indo1985.com/sales-outsourcing

📣その他関連記事もあわせてご覧ください📣

インド進出の手順について知りたい場合

➡️インド進出を成功させるためのプロセス徹底解説

他社事例が知りたい場合

➡️インド進出で成功した日本企業10選!その戦略と秘訣を徹底分析

インド人と一緒に働くコツはこちら

➡️仕事の金言